本文源自微信公众号:数字长安

子午街道天子口村散居在如缎似锦的秦岭北麓,千年古峪天子峪北入口处,村里到处激瀑流泉,溪水环绕,一条天子峪河从门前缓缓流过,是一个山青水秀的美丽山村。

天子口古时叫梗梓口,因此谷曾出梗梓树而得名,梗梓树贵重木材,是为刻书存档的上等材料。因此谷曾诞生过唐太宗李世民和他的儿子李治,改梗梓谷为天子峪,梗梓口变为天子口。天子口建于唐代,是一个历史悠久的村庄。

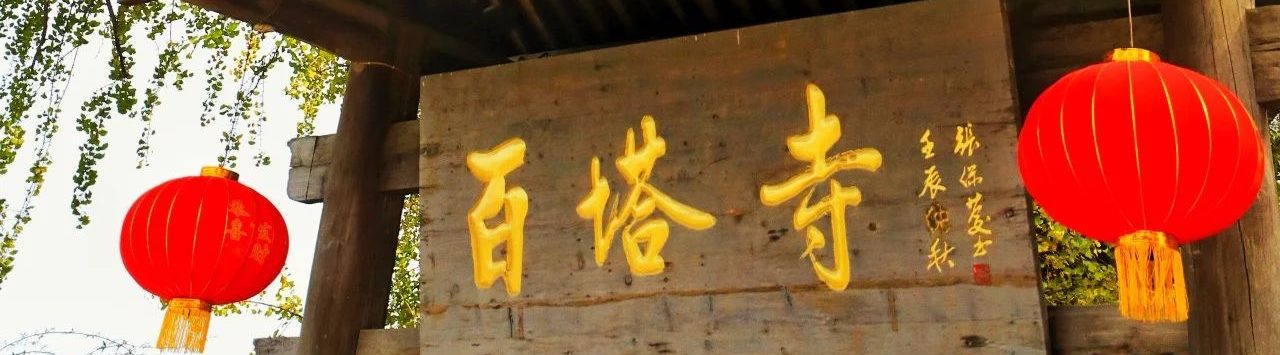

天子口的村址是建在1500百多年的百塔寺遗址上。是一个古文化底蕴很深厚的村庄。

百塔寺创建于西晋太康二年(281年),毁于战乱。隋开皇十四年(594年)复建,原名淳化寺,隋唐盛极一时,规模巨大,南至天子峪口,北到曹村,东至水寨,西到王庄,有“骑马关山门”之美誉。至此宋太平兴国三年(978年)改名兴教院。后复名为百塔寺。百塔寺是华严宗至相道场,是三阶教流派的祖庭,信行和尚的塔院。三阶教创始人信行和尚(540—594年)魏郡(今河南安阳市)人,少年出家,博通经论,著有《对根录集》、《三阶位别录集》、《三 阶佛法》等著作,共44卷。并最先提出“佛是众生”,隋文帝开皇七年(587).跟隋文帝入京,于真寂寺建立别院,后在长安55寺内创立别院。至此,三阶教正式创立,盛极一时,相继传人朝鲜和日本。信行和尚隋开皇十四年(594年)正月四日圆寂,葬于天子口,并树立碑,这就是信行塔院的开始。后代僧人仰慕信行和尚、圆寂后都葬于信行和尚塔基左右,年复一年,青塔林立,蔚为大观、故称百塔寺。

百塔寺至晋代开始就是游览圣地,东晋王羲之在此写过《心经》石碑,现在存于西安碑林内,北宋苏轼曾止宿于此寺,明赵蛹在游览百塔寺后有诗云“遥望百塔寺,寺边塔累累”。清王弘度都督到白塔寺为百塔寺抒情咏怀,“谷口逶迤百塔深,望中烟雾费招寻。荒芜蒙蔽千年迹,新碣文留代一新。僧老那知思往事,客来犹自续高吟,凭老舒啸隋何急,高水苍茫隔暮阴。”

清同治年间,百塔寺和南山一带寺院毁于战火,至1949年,百塔寺彻底毁弃。这是我中华民族一大损失,也是我国优秀灿烂文化不可挽救的一场悲剧。

百塔寺现还存留着一棵古银杏树。树高约28米,树围约15米,树冠百余米,隋代所植,千年银杏树经历了百塔寺的兴衰,百塔寺的银杏树郁郁葱葱,是南山北麓一大景观,至今已有1500多年,被称为中国第二银杏树。唐僧取经曾在此树栓过马,寺院南边山坡上至今留有唐僧走过的小径,当地人称为“神仙路”。

相传古时长安城城北有一个大财主,看上了大银杏树,欲为自己做寿材,重金相购,天子口人不卖。到了当年的冬天,许多人用马车从北边不停地往天子口拉玉米杆,一天夜里,这些人用玉米杆将银杏树围得严严实实,在里面偷着锯伐银杏树。当锯掉银杏树半个身子、树突然血流如注,伐树人非常害怕,仓皇拉走锯掉的半个树。据传说那个财主不几天暴病而死。从此后无人再敢打银杏树的主意。

而银杏树长全了自己的巨大伤痕,又长出了两棵树干,更加茂盛。银杏树名声大振,被人们视为神树,九乡八寨的许多人都把孩子认给银杏树,让神树保佑自己的孩子身体健康,长命百岁。

百塔寺现已荡然无存,百塔寺的辉煌已成为逝去的云烟,在战乱中,天子峪许多人流离失所,背井离乡,生灵涂炭。而银杏树却有幸保存了下来,它历经沧桑岁月,饱尝风云变幻。枝叶迎风翻卷,飒飒作响,如喃喃自语,像一个历史巨人,向今天的人们叙述百代兴亡事,纵论千古天地通。银杏树1998年被西安市政府公布为重点保护古树。1999年日本西本照真大师莅临百塔寺,著述说:此树是三阶教兴衰的活见证。1986年西安市佛教协会理事隆和老和尚带领僧众弟子,在银杏树旁新建大雄宝殿一座,百塔寺再一次成为佛家弟子敬神礼佛道场。

天子口村民在这历史永久、文化底蕴极其深厚、风景优美的地方世世代代的生活着,他们靠自己的勤劳智慧改变着家乡的山山水水,丰衣足食,不断的发展壮大着,他们从解放前的17户人现在已发展到131户,人口580多人。天子口有耕地380亩,荒地530多亩,主产麦子、玉米、大豆,又是水果之乡,盛产桃、杏、核桃等果实。近几年村两委会带领全体村民认真执行国家退耕还林政策,做出了很多成绩,使这里的山川更加秀美,又引进了杏、葡萄、花椒等优良果种,取得了很好的经济效益。两委会又带领村民将村里道路进行了规划,打了水泥路,又修了一座桥,使群众出行方便,让村民更好地发家致富。