本文源自微信公众号:居山慢生活

西晋时修建的百塔寺并不因百塔而闻名,而是因为有一棵1700年的“天下第一银杏树”。

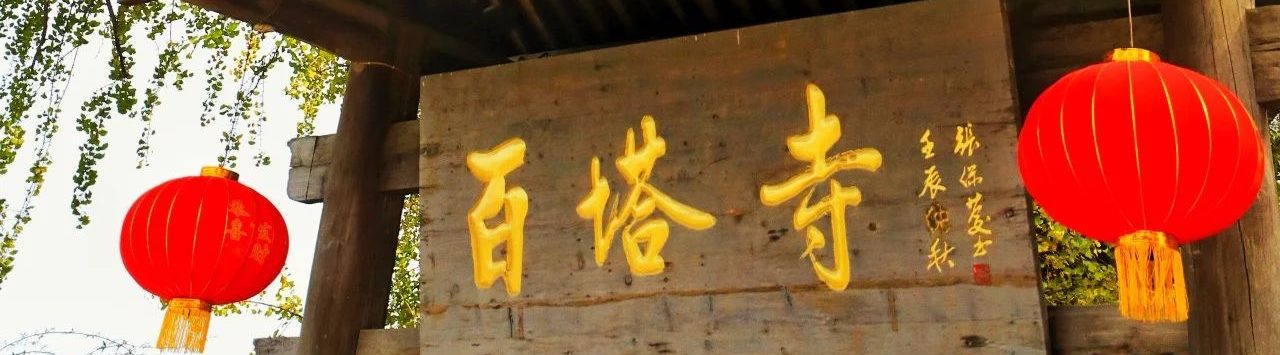

百塔寺里寻百塔

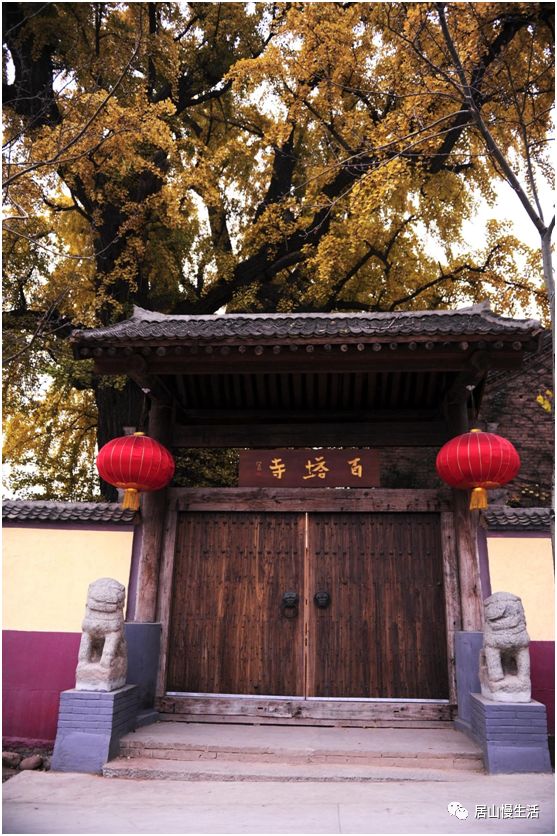

终南山天子峪口山脚下的百塔寺,在文革期间遭到了最后的破坏,这里以前住的是一户农家,寺院成为一座名副其实的“小庙”,有两个大门。一个修在村中的主干道上,一个修在上山必经的路边,这是一个在人世里出世的寺院。

车在广阔的田野上行驶,我极目张望。总也看不到村庄出现,终南山就赫然在目,百塔寺却像隐身了一样不见踪影。上次也是这样的莫名其妙,当你以为还没有找到时,百塔寺却临空而降。当我从车窗的一边挪到另一边时,被眼前突然出现的景象惊呆了,那棵黄灿灿的银杏树,在旷野中巍然挺立,远远地望去就像一个身披恺甲的将军,威风凛凛,傲然独立。它就这样坚定地守候在这里1700年了,这棵全国第一的银杏树,用它顽强的生命力,让和它接触过的人心生敬畏,每个从它脚下经过的人都会被它强烈池感染,从它身上汲取时间给予的力量。这颗“千年活化石”挺立在深秋的暖阳下,阳光通过密迷匝匝的叶片闪耀,成串的白果挂在枝头,看来结得很结实,我围着树下转了好几圈也没检到一个白果。

百塔寺的院落很小,巴掌大的院子里就只有一个不能称为“大”的大殿,大殿两边排列着几间泥糊的小屋。既然名为百塔寺,就应该有上百的塔才名副其实,但是现在萎缩成这样小的院子,想来百塔寺当年该是怎么样地盛极一时。还好在院墙内有两个小塔可以安慰百塔寺的寺名,不过是寺里上个主持的灵骨新塔。

越时空的人文情怀

据说,晋代时百塔寺就是游览胜地,历代名人都有游访。东晋的王羲之就曾在这里写过《心经》,现在这块石碑被西安碑林博物馆收为镇馆之宝,也是当之无愧的国宝。仅仅因为这个理由我也要对百塔寺刮目相看了,也许就在这有限狭小的空间里,我的脚印多少会和书圣的足迹重叠上。虽然隔了千年的光阴,只要有这裸古老的银杏树在,我们就在同一个时空里相遇了,在同一个环境里领会了《心经》的精髓。

来寺院的人三三两两,也都不急不躁,寺里的僧人年纪很轻,书卷气十足,鼻梁上的眼镜告诉我他是一个爱读书的人。大殿的平台上摆放着精致的盆景,都是很有独特造型感的花草,问他是什么花?他说觉得好看就从山里挖回来,不知道是什么品种,叫什么名字。是呀,能带来赏心悦目的心情就好,何必要寻个出处呢?看我对花草兴趣盎然,他也来了兴致,邀请我去茶室小坐。泥糊的小屋外面看起来很不起眼,一进屋里却别有洞天,佛龛、茶桌、书柜一应俱全,书柜里满满当当地摆满了中国古文化方面的书籍,佛学、医学、书法……林林总总。看到这些,我一下子就想起了朋友给我说过的话,现在的寺院里有一类人,是因为喜欢中国传统的文化艺术,在寺院里实践着修身怡情的生活方式。这次是果然遇到了,看来当年王羲之的墨宝还遗留着余香,让现在的人循迹而来。

前世今生

一直很纳闷,百塔寺和别的寺院的称谓为什么不同,怎么是三阶教的祖庭,怎么就不是宗派的祖庭?经过和僧人的交谈才明白这里面的缘由,说起来三阶教还是佛教界的改革派呢,他们认为一切佛像都不过是泥巴木头塑出的,不需要尊敬,只有人才是真正的佛,需要被尊敬,这不正是我们所说的“以人为本”吗?这么说这个理念最旱还是从隋朝时三阶教的创始人信行法师提出的,在那个皇权至上的时代里能有这样的见解,着实是勇气可嘉。成也萧何败也萧何,三阶教因此得到壮大,也因此被当时正统佛教视为异端邪说,被称为“教派”,在兴盛300年后,受到朝廷打压,逐渐衰落了。如今的百塔寺就藏身在村庄里,如果不是刻意寻找你可能就会从它普普通通的门前经过,而不识庐山真面目。

离开的时候,正是寺里的晚课时间,大殿里的诵经声不绝于耳。走到寺门前,村子的大喇叭里传出的秦腔戏声震如雷,跨越之间,我前脚踏在红尘的人世里,后脚还在佛国的出世里,喧嚣与宁静只隔着一道门、一堵墙。

还会再来,在千年古银杏树下,喝一杯清茶,想想王羲之的《心经》。

陈秋利

人文摄影师,专业摄影十余年,对秦岭的历史文化题材拥有独钟的热情,多次深入大秦岭拍摄采写历史名寺古塔,被大秦岭博大精深的文化底蕴深深吸引,为中国脊梁寻找文化之基因密码,记录下宝贵的影响及文字资料,发表“大秦岭·古刹”系列专题文章。希望更多的人通过走进大秦岭,进而了解并热爱我们优秀的文化。

编辑:向南山

居山.慢生活,推崇“体悟终南文化、徜徉山水田园”的生活状态,为读者全景解读秦岭终南山,为访者尽力提供方便,为同好打造一方精神家园。欢迎惠赐大作,一经采用,本号将附上稿酬。QQ/微信:460069698